As mães demitidas durante a pandemia: “Tentei conciliar trabalho com meu bebê, mas perdi o emprego”

A pandemia chegou quando a advogada Nádia Silva, de Goiás, estava em seu segundo mês de licença-maternidade. Mãe solo (embora receba pensão do pai da criança), ela pretendia juntar um mês de férias à licença e aproveitar o período para encontrar um berçário para deixar o bebê quando voltasse ao trabalho. O plano não deu certo: os berçários continuam fechados, e a empresa exigiu a volta dela sem conceder as férias.

A analista de contratos tentou equilibrar tudo — cuidados com o bebê, trabalho em tempo integral em home office e cuidados com a casa — , mas a situação ficou insustentável.

“Às vezes eu acordava às 4h da manhã para terminar meu trabalho antes de o bebê acordar. E também fazia todo o trabalho doméstico”, conta à BBC News Brasil. “Dois meses depois, pedi para a empresa um novo arranjo e um aumento, para eu poder pagar uma babá. Acho que eles acharam que eu não valia tudo isso. A generosidade deles foi de me demitir, o que pelo menos me deu uma indenização.”

No momento, Nádia não enxerga formas de voltar ao mercado de trabalho. “Não tenho muito apoio na família para cuidar do bebê, não tenho perspectivas de haver creche e berçário com segurança agora. É difícil, porque eu me esforcei bastante, trabalhava dia e noite, com uma sobrecarga emocional enorme. Você se sente desvalorizada como mulher e como mãe.”

Em Santa Catarina, Taís (os sobrenomes de algumas entrevistadas serão omitidos para proteger sua identidade) está há um mês em seu novo emprego, que aceitou por lhe permitir trabalhar remotamente enquanto cuida dos filhos menores, de 8 e 12 anos. Mas agora a empresa planeja voltar ao trabalho presencial, colocando Taís — que também é mãe solo — em uma sinuca de bico.

“O que eu vou fazer com as crianças? Passei por todo o treinamento no trabalho, mas neste mês não tenho como voltar (para um escritório)”, diz à BBC News Brasil, temendo ser forçada a abrir mão do novo emprego em plena pandemia — e poucos meses depois de ter sido demitida de um cargo anterior em outra empresa. O motivo da demissão: os chefes viram mensagens de texto que ela havia mandado a colegas, questionando a política da empresa de não migrar para o teletrabalho no início da quarentena.

Agora, diz ela, “as minhas dívidas estão crescendo, e o valor da pensão das crianças é baixo. Dá o nervosismo de precisar trabalhar, mas como vou deixar as crianças? Não posso botar a responsabilidade em cima do meu filho mais velho. Óbvio que vou escolher ficar com eles em vez do emprego”.

Marcella, moradora da Grande São Paulo, não tem filhos, mas se comoveu, ainda em março, ao descobrir que uma colega de trabalho estava tendo de deixar os filhos de 5 e 7 anos sozinhos em casa porque a empresa delas, uma multinacional de prestação de serviços, não criou uma política de teletrabalho em um momento em que as escolas já haviam fechado as portas. Mas, quando Marcella discutiu o caso com uma superior, ouviu apenas: “não posso fazer nada”.

“Fiquei desesperada com aquilo. Eu estava em uma situação privilegiada porque não tinha filhos, mas pensei nas mulheres mães. Comecei a ficar muito mal, sem conseguir dormir”, conta.

Ao denunciar o caso ao setor de compliance da empresa e questionar seu chefe a respeito do caso, Marcella diz que foi demitida, sob a justificativa de “corte de gastos na pandemia”.

“Estou procurando emprego remotamente, tentando encontrar um lugar menos pior no mundo corporativo”, afirma.

A colega mãe, Marcella soube mais tarde, continuou trabalhando presencialmente e precisou contratar uma pessoa para cuidar dos filhos.

‘Retrocesso de 30 anos na participação feminina’

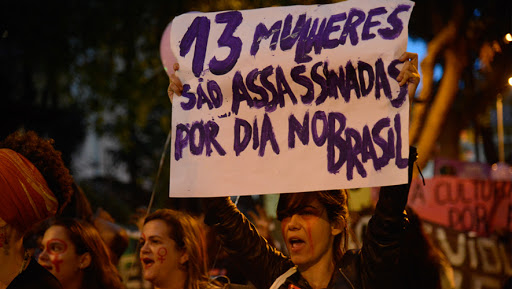

Os exemplos acima encontram respaldo nos números: embora a pandemia tenha provocado desemprego em massa e bagunçado arranjos profissionais de modo generalizado, as mulheres — e as mães de crianças pequenas, em especial — estão entre os grupos mais afetados, ao serem colocadas em situações-limite nas empresas ou por simplesmente não encontrarem formas de conciliar o trabalho com o cuidado com os filhos.

No segundo trimestre de 2020, o desemprego medido pela pesquisa Pnad Contínua, do IBGE, foi de 12% entre homens e 14,9% entre mulheres. A mesma pesquisa mostrou, em junho, que 7 milhões de mulheres haviam deixado o mercado de trabalho na última quinzena de março, contra 5 milhões de homens.

E análises mais detalhadas dos dados históricos mostram um retrocesso de três décadas da presença profissional feminina, segundo o pesquisador do Ipea Marcos Hecksher.

Em dados cedidos inicialmente para o G1, ele identificou que, durante a pandemia, a participação das mulheres no mercado de trabalho, que vinha aumentando gradativamente, voltou para o nível observado em 1990.

Só no subgrupo de mulheres com filhos de até dez anos, a participação delas no mercado caiu de 58,3% no segundo trimestre de 2019, para 50,6% no segundo trimestre de 2020. Na prática, só a metade delas, portanto, está no mercado profissional.

“Historicamente, o nível de desemprego é maior e a participação no mercado é menor entre as mulheres, mas vinha ocorrendo uma lenta convergência para o nível dos homens”, explica Hecksher à BBC News Brasil.

“Só que a pandemia os afastou de novo. Os homens foram impactados, mas elas foram ainda mais. Demos um salto de 30 anos para trás na participação feminina. Não levaremos outros 30 anos para recuperar isso, mas tampouco será algo rápido.”

Os custos disso não serão sentidos apenas por elas, mas por toda a economia brasileira, prossegue o pesquisador.

Isso porque a entrada das mulheres no mercado foi crucial para aumentar o PIB (Produto Interno Bruto) — o somatório dos bens e serviços produzidos no país.

Invisibilidade do trabalho não remunerado

E por que elas estão sendo mais afetadas do que os homens?

As diferenças são estruturais e em grande parte ligadas ao trabalho não remunerado de cuidados com os filhos, diz Hecksher. “Temos estudos no Ipea que mostram que, quando a mulher fica grávida, ela muitas vezes para de trabalhar e também de estudar. E com o pai não acontece nada. Quando o filho nasce, as mães em geral voltam aos poucos ao mercado de trabalho, mas ficam mais do que eles na informalidade. Isso é histórico, porque se atribui muito mais os cuidados dos filhos às mulheres.”

É o caso, por exemplo, de Vânia Suster Sampaio, de Santo André (SP), mãe solo de três filhos. Ela já sabe que sua área de trabalho — produção de eventos — será uma das últimas a voltar à normalidade presencial quando a pandemia arrefecer.

Sem renda fixa desde março, ela não conta com pensão alimentícia regular. O fato de uma das filhas estar finalizando o tratamento de câncer (e portanto, ser do grupo de risco) também dificulta que ela saia de casa para procurar outros tipos de emprego.

“Preciso voltar ao ritmo de antes, ao meu valor de salário, ou não sei o que vai ser”, conta Vânia, que tem contado com o auxílio emergencial do governo, com trabalhos freelance e com a ajuda de conhecidos. “Além da tensão de não ter emprego, é o dia inteiro recebendo ligação de cobrança (de pagamentos atrasados).”

‘Situação insustentável e desumana’

O problema não se limita ao Brasil. Um levantamento da Universidade de Cambridge com dados do mercado de trabalho de EUA, Reino Unido e Alemanha durante a pandemia apontou que “mulheres e trabalhadores sem diploma têm chance significativamente maior de ter perdido seu emprego” em relação a outros grupos.

O estudo nota que “entre a população que trabalha de casa, as mulheres passam significativamente mais tempo (ocupando-se) da educação e dos cuidados das crianças”.

A pandemia escancarou um problema que antes era individual: o desequilíbrio nos cuidados com as crianças e a invisibilidade dessas tarefas perante o mercado de trabalho, afirma Maíra Liguori, diretora da Think Eva, organização de defesa dos direitos femininos que presta consultoria a empresas na promoção da igualdade de gênero.

“Existe uma situação insustentável e desumana para as mulheres com crianças, com efeitos duradouros”, diz Liguori, uma vez que a interação de qualidade com adultos é crucial para a formação do cérebro e das habilidades emocionais das crianças, sobretudo as pequenas.

“Muitos dizem ‘ah, não tenho culpa que ela quis engravidar’. Mas imagine como seria um mundo em que as mulheres não cuidassem mais das crianças? A gente esquece da importância desse trabalho de construir o futuro (da sociedade). Se queremos adultos saudáveis, precisamos que essa conversa saia do âmbito individual e vá para o coletivo.”

Para Nádia Silva, a advogada que perdeu o emprego por não conseguir conciliá-lo com o filho pequeno, a sensação é de que “as pessoas não veem o papel social da mãe”.

“Vigora um discurso de que a mulher vale menos”, opina. “A empresa poderia ter negociado comigo. Seria o papel social dela. A gente acha importante não maltratar animal e reciclar lixo, mas não acha importante ajudar uma mãe a criar um filho?”

Mais empregos com menores jornadas?

Ao mesmo tempo, como trazer de volta mais mulheres para o mercado? Hecksher, do Ipea, defende que essa questão seja incluída no debate em torno de quanto imposto os empregadores devem pagar ao contratar funcionários em regime CLT.

Vigora, até o fim deste ano, a desoneração da folha em 17 setores da economia, e a prorrogação desse benefício é motivo de disputa entre o governo federal e o Congresso.

Hecksher é parte de um grupo de estudiosos que propõe que essa desoneração seja estendida para outros setores (no caso de novas contratações, e não de contratos já vigentes), mas aplicada apenas para jornadas de trabalho mais curtas.

“O objetivo é tornar mais barato que um empregador contrate duas pessoas por 20 horas semanais do que um funcionário por 40 horas semanais”, diz ele.

“Com isso, conectamos mais gente ao mercado de trabalho formal. Isso tende a beneficiar mais as mulheres, que com mais frequência do que os homens (aderem) a jornadas parciais. Com isso, também daríamos um benefício às empresas por chamar alguém que está sem trabalho, em vez de concentrar mais trabalho em menos gente.”

Reprodução | Matéria originalmente publicada em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54329694